小学校で、ひらがなを習っているのになかなか覚えられない…

来年から小学生なのに、ひらがながほとんど読めない…

このようにお困りの保護者の方や、先生方に

特別支援学校教員が今日からできるトレーニング💪やサポート🍀について紹介します✐

『ひらがなが覚えられない』理由は?

トレーニングやサポートをする前に大切なことは、

『なぜ覚えられないのか』を明確にすることです

本やネットにはいろんなトレーニングやサポートが溢れていますが、ただ闇雲に行うだけでは効果が出ないことも多いです。詰め込みで勉強自体が嫌いになってしまうことも…それだけは、避けたいですね🍀

以下に『ひらがなが覚えられない』理由の例をいくつか示します。

① ひらがなに興味がない…

そもそも文字に興味がなく、「読みたい!」と思っていない可能性もあります。文字が読めなくても、話が聞けて喋れたら特に不便をしていないので

読もうという気がない→覚えられない

② ひらがなの音韻がわからない(しっかり聞こえていない)

🍎→「りんご」と聞き取れる、言えるけれど

🍎→「りんご」という言葉が「り」と「ん」と「ご」の3つの音韻(モーラ)から構成されているとのがわからない場合があります。

また、言葉が籠って聞こえるなど音が鮮明に聞こえていないために、発語が遅れる場合もあります。そちらも確かめてみることをお勧めします。

③ ひらがなの形がわからない(しっかり見えていない)

ひらがなには興味があり、読みたいとは思っていても、ひらがなの形がしっかり見えて認識できていないと覚えるのは難しいです。

例えば、「わ」「ね」「れ」や「あ」「め」などは形が似ているため違いがわからず、正しく読めないことがあります。

難なく読める人には、「なんで読めないの」と思ってしまいがちですが、

他言語だと大人も形の違いがよくわかりませんよね(読める方もいらっしゃると思いますが、私は読めません…違いもよ〜く見ないとわかりません…)

ハングル語 → 아야어여오요우유으이

アラビア語 → صباح الخير

文字の形を捉えて覚えるのって意外と難しいのです…

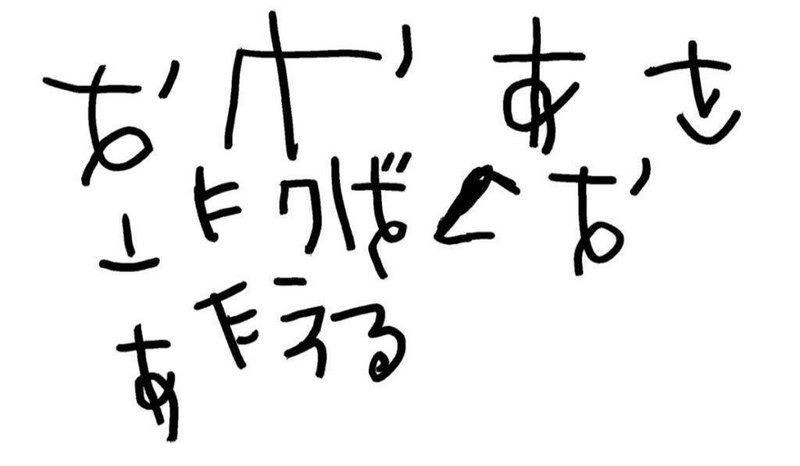

また、見え方に特性があり、歪んで見えたり、ひっくり返って見えたり、重なって見えたりしている可能性もあります。

親が教師がその子の見えにくさを理解することが、サポートの第一歩となります🍀

④ 手先が不器用(書き)

文字を読めるけれど、字の形が取れなかったり、マスからはみ出してしまったりする場合、手先の不器用さが原因かもしれません。

手先で鉛筆(道具)を持って、思い通りに操作する

というのはかなり高度な操作です。

⑤ 眼球運動が難しい

不器用さはなくても、目を動かして文字を追ったり、ピントを素早く合わせたり、目と手を協応させて動かしたりするのが苦手な子もいます。まずは、自分の指で、線や円、曲線などをなぞり書きできるかどうか、迷路が指でできるかどうか確認しましょう。

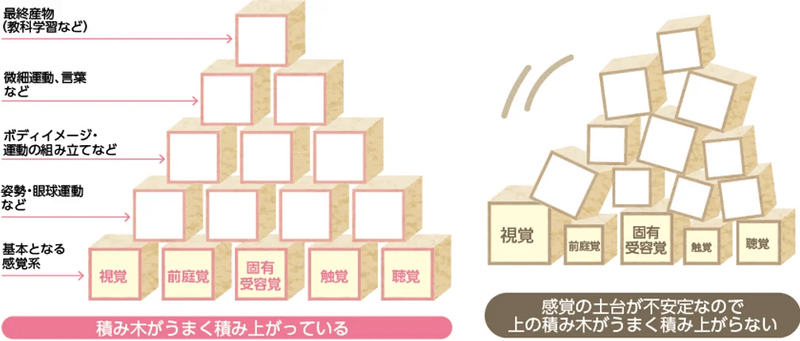

⑥ 体幹が安定していない

文字を書くのには、体幹が安定し、姿勢を保持できる力が必要です。

人間の体は

体幹

↓

足・腕

↓

足先・手先・舌

というように、中心から末端へと発達していきます。体の中心部分である体幹が発達していないと、手先を安定して動かしたり、舌を動かして正しく発音したりするのは困難になります。

以下の感覚統合の理論もぜひ参考にしてください。

当てはまるものはありましたか?

『ひらがなが覚えられない』理由は一つではなく、複数の原因が混在していることがほとんどなので、どこに躓きがあるのかを見極めることは難しいです。だからこそ、よく観察し、困難に感じていることを明確にするのが大切で、改善への近道だと思います。

『ひらがなが覚える』ためのトレーニング💪

困難なことが明確に絞れてきたら、その改善に向けたトレーニングをしていきましょう。一度決めたら最後までやり切るというよりは、トレーニングをしながら、課題の種類や量・難易度などを適宜調整していくことが継続のポイントです。PDCAサイクルでいきましょう!

① ひらがなに興味がない…

文字に興味をもたせるには、文字の良さや楽しさが感じられるようにしましょう。

絵本の読み聞かせ

カルタ遊び

好きなキャラクターの図鑑

なども文字に興味を持つきっかけになります✨

② ひらがなの音韻がわからない(しっかり聞こえていない)

🍎→「り」「ん」「ご」の三音から構成されていることを楽しく学びましょう。例えば、

絵カードをひき、音の数だけ進めるすごろく

3文字しりとり

出題者の言った言葉のモーラ分だけ手を叩く👏

🍎「りんご」→👏👏👏のように

など、楽しみながら学べる活動を探してみましょう🍀

以下のページもぜひ参考にしてください↓

③ ひらがなの形がわからない(しっかり見えていない)

④ 手先が不器用(書き)

⑤ 眼球運動が難しい

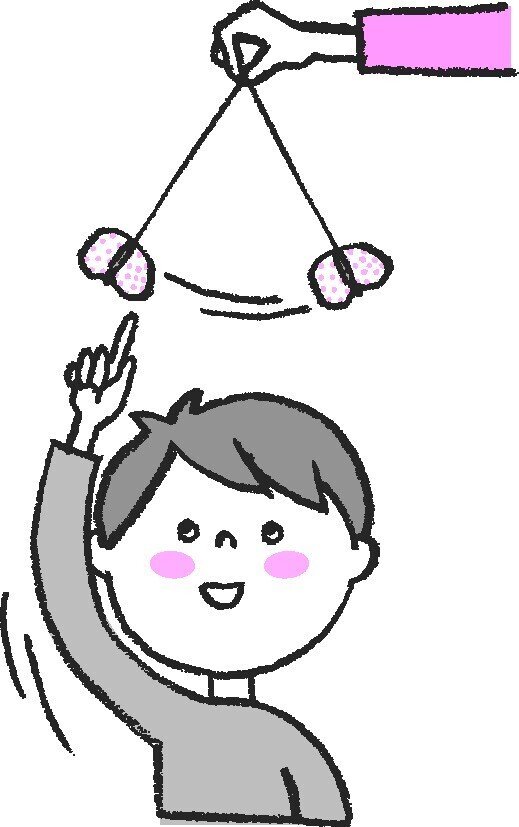

これら3つの力の向上には、目と手を協応させるトレーニング(ビジョントレーニング)に取り組むと良いでしょう。

迷路

探し絵

間違え探し

点つなぎ

など取り組みやすいものから試してみてください。

ビジョントレーニングについては以下の書籍がイラストつきでわかりやすく、ワークシートも付属しているので、お勧めです。

特別支援学級・学校で活用しています✏︎

⑥ 体幹が安定していない

体幹のトレーニングも楽しく行うことが大切です

トレーニングというよりも、遊びを楽しみ、結果として体幹がトレーニングされているような活動が良いでしょう。

以下の書籍には、具体的な活動がたくさん紹介されていますのでオススメです。

家庭や学校でできるサポート🍀

トレーニングと合わせて、できる限りの環境の調整・配慮を行うことが、改善への近道です🍀家庭や学校で今日からできるサポートについて、いくつか例を紹介します。

① ひらがなに興味がない…

文字に興味が湧くように環境づくりをしましょう。

ひらがなポスターを貼る(好きなキャラのがあればなお👍)

テレビや動画を字幕つきにして見せる

よく使うもの(鉛筆・おもちゃ・家具)などに名称を書いたシールを貼る

など、文字に触れる機会を増やすと良いでしょう✏︎

② ひらがなの音韻がわからない(しっかり聞こえていない)

まずは、意識してゆっくり目に話しかけるようにしましょう。

子どもの発音が不明瞭だな…と感じたら、ゆっくりと言う手本を示しできれば言い直しをさせてみましょう。

また、ものの名称を言いながら、文字で見せるのも良いですね🍀

③ ひらがなの形がわからない(しっかり見えていない)

文字や文字の感覚が小さくて見れないことがあります。

教科書を拡大する

1マスが大きいノートを使う

などは、すぐにできるので、試す価値はあると思います🍀

④ 手先が不器用(書き)

不器用さが原因で文字がうまく書けない場合、トレーニングと並行して

より使いやすい道具を一緒に探してあげましょう

不器用さが原因で勉強自体が嫌になることは避けたいですね🍀

以下のページもぜひ参考にしてください↓

⑤ 眼球運動が難しい

学校でできる配慮としては、

座席を前の方にして、黒板に焦点が合いやすくする

板書を撮影してノートの代わりにする

拡大教科書や、大きなマスのノートを用意する

などが挙げられます。

⑤ 体幹が安定していない

学校で主流の木の椅子は座面が固く、体幹が安定しない子にとっては姿勢保持が困難です…

姿勢が安定しやすいような座布団・クッションを用意してあげましょう↓

また、じっと座っているのが苦手な子の場合、

あえて不安定なものに座り一定の刺激を与え続けることで、座っていられる時間が増える場合があります。同時に体幹のトレーニングにもなるので、オススメです。私の学級でも姿勢保持が苦手な子に活用しています🍀

我が家では食事🍴や勉強✏︎の時間に子どもが愛用しています💗

まとめ

『ひらがなが覚えられない』という一つの状態でも、

背景にはたくさんの要因が考えられます。

子どもの困難に感じていることを明確に

↓

子どもも大人も無理なく楽しみながらトレーニング💪

↓

トレーニング💪と並行して、環境の調整🍀→相乗効果🔥

このようにして、楽しみながら取り組んでくださると嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました✨

いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます🍀

この記事を読まれた方が、

少しでも『読み書きの困難』について理解を深めていただき、少しでも役に立てれば嬉しいです🌈

今後もできる限り有益な記事を書いていきますので、よろしくお願いします✨

コメント