教室で突然怒鳴る…

物に当たる…

友だちに強く当たる…

立ち歩く…

「また〇〇くんが荒れている」

「どう対応すればいいのか分からない」

と感じる場面、現場では少なくありません。

私も教員なりたての時代、子どものこのような行動に適切に対応・支援することができず、学級崩壊状態に陥ってしまったこともありました…

子どもの「荒れ」には、かならず理由があります。

今回は、以下の文献を参考にしながら、

・子どもの『荒れ』の背景要因の理解・支援するための3つの視点

・具体的な事例

・特性に応じた支援

・保護者対応のポイント

をご紹介します。

【参考文献】

発達論的視点から:未熟さゆえの「荒れ」

子どもは成長の過程で、

感情のコントロールや

対人関係のスキル

を発達させていきます。

その発達が未熟な段階では、うまく気持ちを表現できず、「荒れた行動」として表れることがあります。

事例

- 小4のAくんは、他児に注意されるとすぐに怒鳴ったり、泣き叫んだりする。

- 話し合いの場では、「みんなが僕を嫌ってるからだ」と語る。

- 担任が一対一で話すと、「どうしてもムカつく気持ちが止まらない」と訴える。

🍀できる支援

- 感情を言葉にする練習(例:「イライラしている」「さみしい」と言えるよう促す)

- 状況に応じた対応のスキルを教える(例:「怒ったら一度深呼吸」「廊下でクールダウン」など)

- 安心できる大人との関係性を継続して築く

逆境的小児体験(ACE)の視点から:家庭にある「見えない傷」

ACE(Adverse Childhood Experiences)とは、

虐待・家庭内不和・親の病気・貧困など、子どもが成長過程で経験する逆境のことです。

これらの経験が多いと、情緒的な安定や、適切な対人関係の形成に困難が生じやすくなります。

事例

- 中1のBくんは、授業中に突然立ち歩き、黒板にチョークを投げる行動が続いていた。

- 家庭訪問で、保護者が精神疾患を抱え、日常的に家庭内で怒鳴り声が飛び交っていることが判明。

- 学校では「普通の家庭」に見えていたが、実際には慢性的なストレス下にあった。

🍀できる支援

- 行動の背景にある「生きづらさ」に注目する

- 「怒っている子」ではなく「怯えている子」として見る

- 規則よりもまず安心感を優先し、予測可能な環境を整える

- スクールカウンセラーや福祉職との連携を強化する

発達症・知的症の視点から:特性が引き起こす「ズレ」

自閉スペクトラム症(ASD)

注意欠如・多動症(ADHD)

知的発達症

など、発達特性や知的な遅れをもつ子どもたちは、環境への適応に困難を抱えやすくなります。

事例

- 小5のCさんは、予定変更があるとパニックになり、大声を出して教室を飛び出すことがある。

- ASDの診断があり、「予定外」が大きな不安や混乱につながるとわかった。

- 毎朝、個別に1日のスケジュールを確認することで、徐々に落ち着いて行動できるようになった。

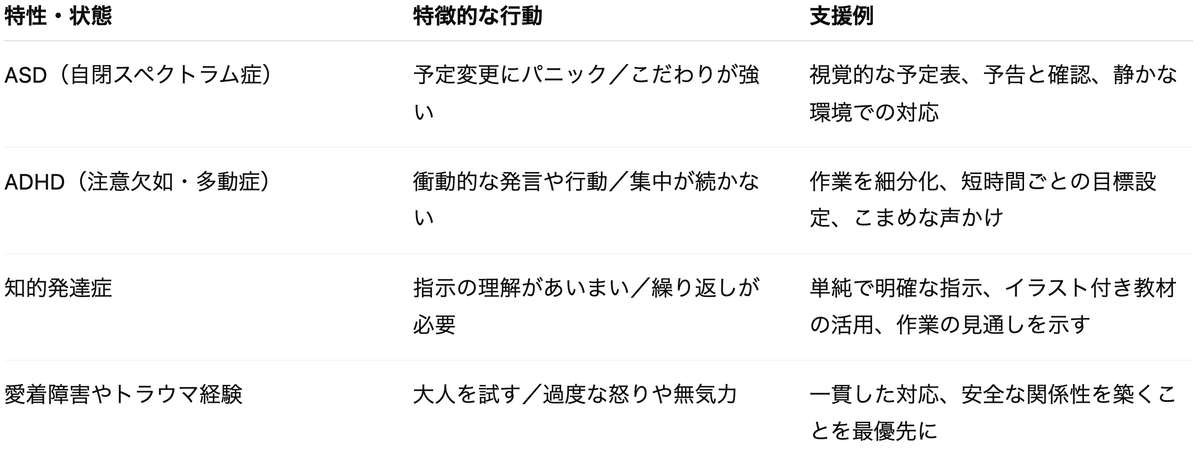

子どもの特性に合わせた支援例

保護者対応のポイント

教員は「学校で見える子どもの姿」を、

保護者は「家庭での姿」を知っています。

互いに情報を共有し合うことで、より適切な支援や一貫した支援を行い、

子どもが安心感をもって生活できることが大切です🍀

心がけたいポイント

- 批判ではなく「共有」のスタンスで

例:「最近、教室でイライラする様子が見られるんです。ご家庭ではいかがですか?」 - 子どもに対する共通理解をめざす

例:「本人なりに一生懸命やろうとしている感じがありますね」 - 提案は選択肢として伝える

例:「もしよければ、朝の会前に5分ほど気持ちを整える時間を設けることもできますが、どうでしょうか」 - 家庭の事情にも配慮を忘れずに

例:「無理のない範囲で、できそうなことを一緒に考えられるといいですね」

家庭との協力関係は、子どもを支える大きな力になります。

対立ではなく、「一緒に支える」パートナーとしての姿勢が大切です。

まとめ:その行動の奥にある「サイン」に気づく

子どもの「荒れた行動」は、「困っている」「助けてほしい」というサインかもしれません。

その背景には、発達の未熟さ、家庭環境、特性のズレなど、さまざまな事情が複雑に絡み合っています。

🍀大切にしたい視点

- 荒れている子ほど、「安心できる大人」を必要としている

- 行動の背景を「理解する」ことが、支援の第一歩

- 叱る前に、「環境を変える」「伝え方を変える」という発想も重要

現場の先生方へ

「荒れ」に直面するのは、担任の先生がほとんどです。

その責任を一人で抱えないようにしてください。過去の私のように…😅

- 学年会・ケース会議で情報を共有し、チームで支える

- スクールカウンセラー・特別支援コーディネーターとの連携

- 教員自身も「支えてもらう場」を確保する

子どもの問題行動に向き合うことは、時にとても消耗します。

だからこそ、「先生も支えられていい」

というか、「もっと支えられるべき」

だと思います。

何かの困難に立ち向かう中で、たくさんの先生や、他職種の方と関わり、情報交換をすることで、自分自身も成長していくことができました。

子どもと同じように、教師も一人で成長するには限界があります🌱

一緒に支え合い、育ち合う環境が大切だと考えています🍀

それでも、本当にしんどくなったら(適切な方法で)逃げてもいい

と思います。

逃げるは恥だが役に立つ

自分自身を大切に✨

【参考文献】

最後までお読みいただき、ありがとうございました✨

いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます。

スキ・フォローとても励みになっています🍀

この記事を読まれた方が、

少しでも『子どもが荒れる要因や支援』について興味を深めていただき、

少しでも参考になれば嬉しいです🌈

次回は、

トラウマインフォームドケア

について記事にしたいと考えています✏️

今後もできる限り有益な記事を書いていきますので

よろしくお願いします。

コメント