行動経済学とは?

行動経済学は、

「人は必ずしも合理的に行動しない」

という前提からスタートする新しい経済学の分野です。

心理学と経済学を組み合わせ、

「なぜ人は不合理な選択をするのか」

「どうすればよい行動を選びやすくなるか」

を研究します。

この考え方は、日常生活はもちろん、教育の現場でも活かせるのではないかと感じ、記事にしてみました。

子どもの やる気(モチベーション)

習慣づけ

意思決定

に行動経済学の考え方が有効だと考えています💪

なぜ勉強をしないのか?

〜感情が行動を左右する理由〜

子どもたちが「やった方がいいと分かっていても、行動に移せない」のは、決して意志が弱いからではありません。

実は、次のような心理的バイアスが関係しています。

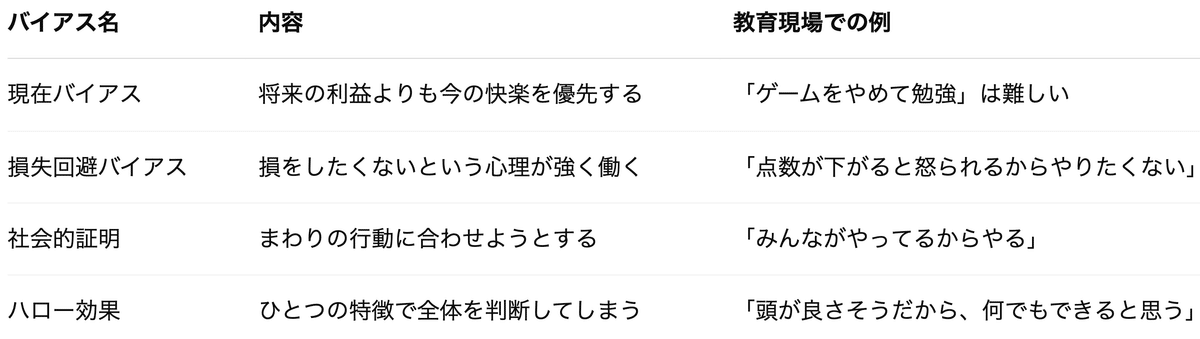

■子どもの行動に影響する主なバイアス

こうしたバイアスを理解することで、子どもたちの「行動の背景」が見えてきます。

その上で、どう働きかけるかが重要です。

ナッジ理論とは?

〜やさしく行動をうながす工夫〜

ナッジ(nudge)とは「そっと背中を押す」という意味。

行動経済学では、「強制せずに、より良い選択を促す工夫」をナッジと呼びます。

たとえば、

- 牛乳を目につきやすい棚に置く(→選ばれやすくなる)

- 選択肢を「Aに同意」から「Aに同意しない」と変える(→初期設定の影響)

このナッジは、子どもたちの勉強・生活習慣にも効果的に使えます。

教室で使える!行動経済学のナッジ実例

■1.デフォルト(初期設定)を変える

✅ BEFORE

「朝学習は希望者のみ」 →「 希望がなければ不参加」

外から帰ってきたら、手を洗うように声掛けする

→洗わない子がいたら、指導する

✅ AFTER

「朝学習は全員参加。ただし希望者は辞退可能」

→ 面倒を避けたい心理から、結果的に多くが参加する

外から帰ってきたら、教室に入る前に、手洗い場へ誘導するための仕切り、矢印の設置

手を洗わないことのデメリットを伝える(損失回避の利用)

■2.見える化(可視化)でやる気をキープ

- 学習進捗表にシールを貼る

- 習慣のチェックリストを使う

- 成績の「前回比」をグラフで示す

→ 成長が見えると「もっと頑張りたい」と思えるようになります

■3.社会的証明を活用する

「〇〇さんも家庭学習がんばってます!」

「クラスの8割が宿題を提出しました」

→ 他者の行動が、自分の行動を後押しする力になる

■4.損失回避を利用する

「今の調子をキープすれば通知表も安心!」

→ “悪くなる”ことを避けようとする心理が働く

■5.選択肢を与える(選択の自由)

「宿題AとB、どちらからやる?」

→ 子どもに“決定権”があると感じさせると、主体性が高まる

保護者・教師にできること

行動経済学は、指示や強制よりも、環境の工夫に力を入れます。

子どもを責めるのではなく、「行動しやすい仕掛け」を整えることがポイントです。

■家庭でできるナッジ

- リビングに学習机を設置(→自然と座る)

- スマホの制限時間を「デフォルトで設定」

- 「がんばったことリスト」を冷蔵庫に貼る

■教師が使える工夫

- 学習状況を「前回比」で見せる(成長を実感)

- ポジティブな声かけを“習慣化”する

- クラス内で「目に見える努力」が評価される仕組みをつくる

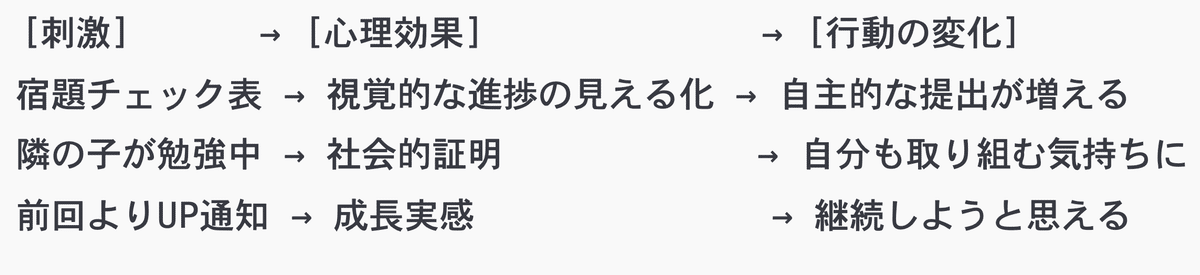

行動経済学ナッジのしくみ(教育版)

教育ナッジの注意点

ナッジは“やさしい誘導”ですが、

意図的に操作すると行動の自由を奪う恐れもあります。

次の3つの原則を守ることが大切です。

■ナッジ実践の3原則

- 選択肢を奪わない(自由は残す)

- 子どもの尊厳を大切にする

- 透明性を保つ(なぜやっているか説明できる)

まとめ

行動経済学は、教育現場での子ども理解の新しい視点になります。

子どもたちは、「やる気がない」のではなく、

環境や感情の影響で動けないことが多いのです。

ちょっとした声かけや環境設定を工夫するだけで、

「やらなきゃ」ではなく「やりたくなる」行動が引き出せます。

行動経済学の考え方を活用して

「やさしく背中を押す教育」

を心がけていきたいです。

教師も子どもも、気持ちよく過ごせる環境を目指したいですね🍀

最後までお読みいただき、ありがとうございました✨

いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます🍀

この記事を読まれた方が、

少しでも『教育に活かせる行動経済学』について興味を深めていただき、

少しでも参考になれば嬉しいです🌈

今後もできる限り有益な記事を書いていきますので

よろしくお願いします。

コメント