行動経済学って何?

行動経済学とは、「人間は必ずしも合理的に行動するとは限らない」という前提に立つ経済学の一分野です。

従来の経済学は、「人は常に最も得をする行動を選ぶ」と仮定して理論を構築してきました。

しかし現実の人間は、感情や習慣、周囲の影響を強く受けて判断しています。

今回は、以下の文献を参考に、行動経済学について、一緒に学んでいきましょう✏️

【参考文献】

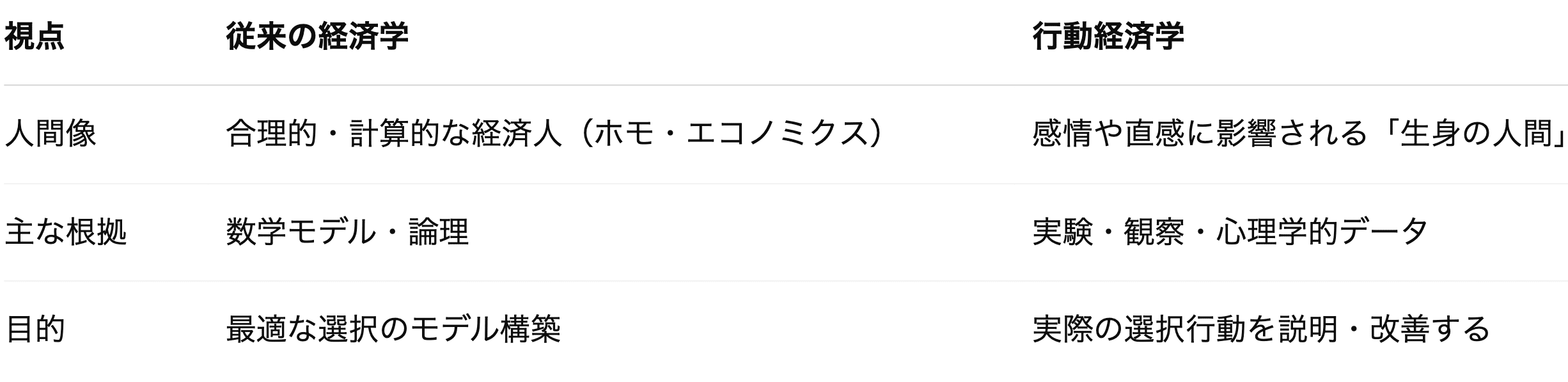

■従来の経済学と行動経済学の違い

2002年には、心理学者ダニエル・カーネマンがこの分野の研究でノーベル経済学賞を受賞しました。

また、2017年にはリチャード・セイラーが“ナッジ理論”を提唱して注目されました。

人間の非合理的な行動

私たちは日常の中で、合理性に反した「非合理な選択」をよくしてしまいます。

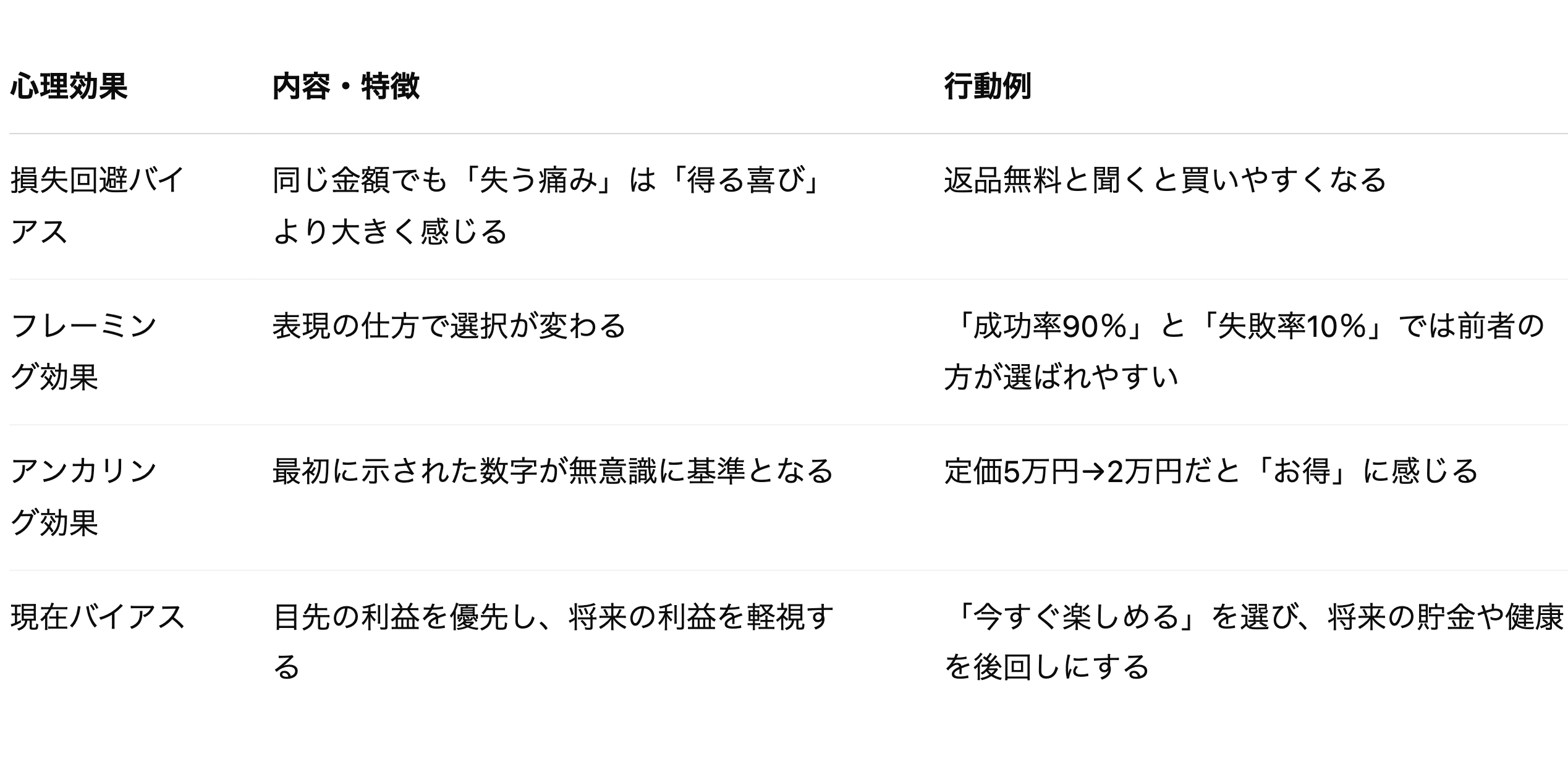

■具体例1:セールで不要なものを買ってしまう心理

- 「50%オフ」などの表示で得した気分になり、買う予定のなかった物に手が伸びる。

- これは「フレーミング効果」や「アンカリング効果」と呼ばれるバイアスが影響しています。

■主な心理バイアスとその行動例

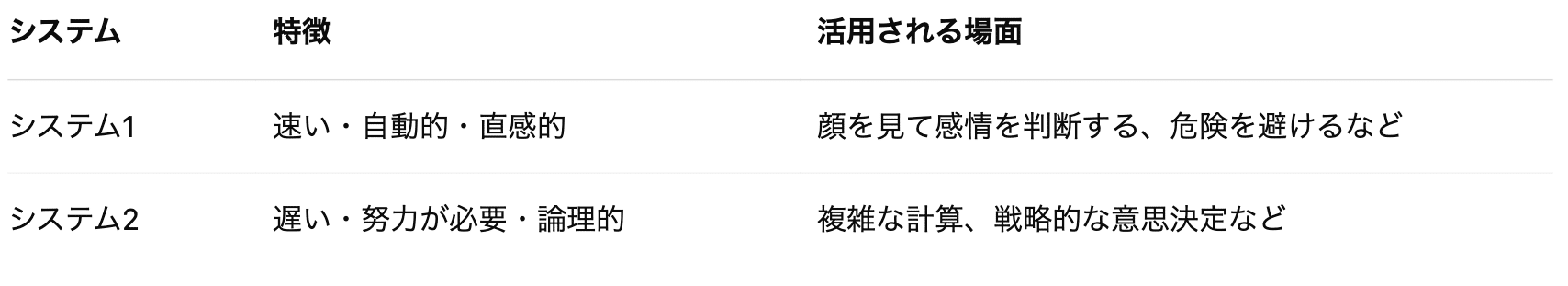

2種類の脳内システム

カーネマンが提唱した「システム1(直感)とシステム2(熟考)」のモデルは、行動経済学を理解する鍵となります。

■2つの思考システム

多くの場面で人は「省エネ」のためにシステム1を優先的に使います。

しかしそのせいで、思い込みや誤った直感に流されやすくなるという弱点もあります。

お金と行動経済学

「お金に関する判断」は特に多くのバイアスが働く分野です。

貯金、保険、買い物など、理屈ではわかっていても実行できない場面が数多くあります。

■例1:なぜ貯金が続かないのか?

→「将来の安心」より「今の満足」を優先する「現在バイアス」が原因かも

■例2:宝くじを買う心理

→当たる確率は極めて低いのに、多くの人が購入します。

これは「確率の過大評価」「感情的判断」による非合理な行動です。

■対策:「ナッジ」で行動を改善

- 毎月の給料から自動的に積立預金する(デフォルトの設定)

- スマホアプリで貯金を「見える化」することで達成感を得る

人間関係と行動経済学

人間関係にも、さまざまな心理効果が影響しています。

その理解は、職場の人間関係や家庭のコミュニケーションに役立ちます。

■人間関係で役立つ行動経済学の知識

- 返報性の原理

→「もらったら返す」は人間の自然な心理。小さな親切が信頼を築く第一歩。 - 社会的証明

→「みんながやっている」ことで安心し、同じ行動を選ぶ傾向。SNSの「いいね」が好例。 - ハロー効果

→「見た目が良い」「話し方が丁寧」などの第一印象が、その他の評価に影響する。

これらを活用することで、信頼関係の構築や説得力のある伝え方が可能になります。

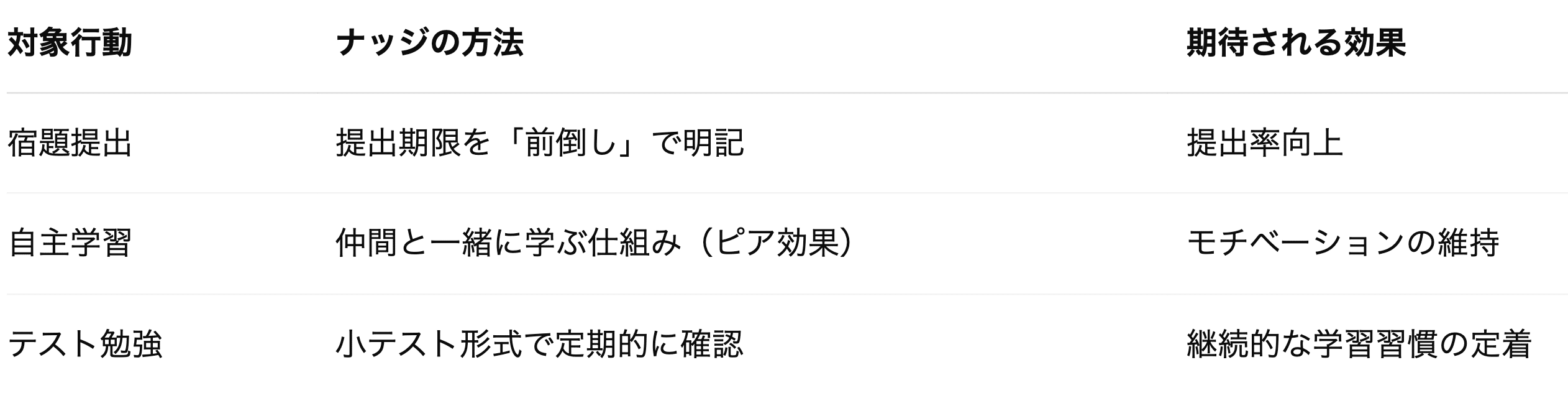

教育現場での行動経済学

教育の分野でも、行動経済学の知見は生徒のやる気や行動を高めるのに効果的です。

■実例:行動経済学×教育

- デフォルト設定を変える

例:朝学習を「希望者のみ」から「全員参加(希望者は辞退可能)」にすることで参加率が上がる。 - 自己効力感を高めるメッセージ

例:「あなたは前回より10%成績が上がっています」→やる気が継続 - 「目に見える目標」の導入

例:学習進捗表、習慣チェックリストなどで「見える化」することで継続力が高まる。

■行動変容のナッジ例

まとめ

行動経済学は、感情や直感に動かされる「人間らしい行動」を科学的に理解しようとする学問です。

合理性を前提とした従来の経済学では見落とされていた「リアルな人間行動」の背景を明らかにします。

■行動経済学が役立つ分野

- 金銭管理・貯金習慣の形成

- 職場や家庭での人間関係の改善

- 教育現場での学習行動の支援

- ヘルスケアや行政の行動促進(例:臓器提供の同意率向上)

ちょっとした工夫(ナッジ)で、人は自然に良い行動を選ぶようになることがあります。

自分が今、どのシステムで思考しているのか、自分で気づくことが大切です。

その上で、どちらのシステムを使って選択するか

たとえ非合理な選択でも

「自分は非合理な選択をしているが、これは娯楽のため(自分を豊かにしてくれる)」

などと、理解した上での選択なら、非合理でも良いのではないか

と個人的には考えています🍀

次回は、教育現場でも活用できる行動経済学について、深掘りしていきます✏️

【参考文献】

最後までお読みいただき、ありがとうございました✨

いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます🍀

この記事を読まれた方が、

少しでも『行動経済学』について興味を深めていただき、

少しでも参考になれば嬉しいです🌈

今後もできる限り有益な記事を書いていきますので

よろしくお願いします。

コメント