「おすし」 → 「おつち」

「かきごおり」 → 「かちごおり」

お子さんの発音が気になる…

言葉の成長過程で多少の発音の乱れは一般的ですが

小学校段階でも特定の音がどうしても出せないと不安になりますね。

今回は、発音が気になる子どものために役立つ構音トレーニングについて、その概要と具体的な方法をご紹介します🍀

構音とは?

構音とは、音声を生成するプロセスを指します。具体的には、声帯、口腔、鼻腔などの構造を使って音を形成し、調整することを意味します。このプロセスには舌、唇、歯、顎、声帯といった様々な器官が協調して働く必要があります。

構音障害は、これらの器官の機能不全によって引き起こされ、正しい音を生成することが難しくなる状態を指します。構音障害の原因には、発達上の遅れ、神経学的な問題、聴覚障害、口腔の構造的な問題などが含まれます。

構音トレーニングの目的

構音トレーニングの主な目的は、正しい音声を生成する技術を向上させることです。子どもの発音を改善するためには、以下のような多角的なアプローチが必要です。

1. 舌の運動トレーニング

舌の動きが正確でないと、特定の音を生成するのが難しくなります。舌の運動トレーニングは、舌の筋力と柔軟性を向上させ、正しい音を生成する能力を高めます。

トレーニング例

- 舌の上下運動:舌を上の歯の裏に当て、その後下の歯の裏に当てる動作を繰り返します。

- 舌の左右運動:舌を口の右側に持って行き、右の頬に触れた後、左側に移動して左の頬に触れる練習をします。

- 舌の回転運動:舌を口の中で時計回りおよび反時計回りに回す運動を行います。

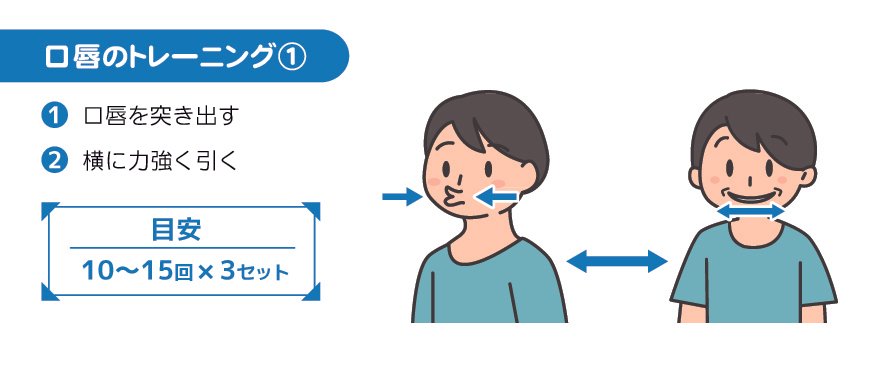

2. リップトレーニング

唇の動きも音声生成に重要です。リップトレーニングは、唇の筋肉を強化し、より明瞭な発音を可能にします。

トレーニング例

- 唇の突き出しと引っ込み:唇を前に突き出し、その後元に戻す動作を繰り返します。

- 唇の引き締めと緩め:唇を引き締めて「イ」の音を出し、その後唇を緩めて「ウ」の音を出します。

- 唇の振動:唇を軽く閉じて、息を吹き込み唇を振動させます。

3. 音素特異的トレーニング

特定の音素(音の単位)に問題がある場合、その音素に焦点を当てたトレーニングを行います。例えば、「s」や「r」の音が難しい場合、その音を生成するための特定の練習を行います。

トレーニング例

- 「s」の音の練習:舌を上の歯の裏に軽く当て、細い空気の流れを作り「ssss」と音を出します。その後、単語や文章で練習します。

- 「r」の音の練習:舌を口の奥に引き、丸めて「rrrr」と音を出し、その後、単語や文章で練習します。

4. 視覚的・聴覚的フィードバック

視覚的および聴覚的なフィードバックを利用することは、構音トレーニングにおいて非常に効果的です。鏡を使って自分の口の動きを観察したり、録音して自分の発音を聞くことで、自己評価を促進します。

トレーニング例

- 鏡を使った練習:鏡の前で音を出し、自分の口の動きを観察します。正しい動きを確認するために、指導者がモデルとなることも有効です。

- 録音と再生:自分の発音を録音し、再生して聞きます。正しい発音と比較し、どの部分が改善の余地があるかを確認します。

5. 言語ゲームやアクティビティ

特に子どもの場合、楽しいゲームやアクティビティを通じてトレーニングを行うことが効果的です。ゲーム形式でのトレーニングは、モチベーションを高め、継続的な練習を促進します。

トレーニング例

- カードゲーム:特定の音が含まれる単語が書かれたカードを使って、正しい発音を練習します。

- リズムと音楽:リズムに合わせて特定の音を繰り返す歌や詩を使って練習します。

- ストーリーテリング:特定の音を含む短い物語を作り、読み上げたり演じたりします。

家庭でのサポート

構音トレーニングは家庭での練習も重要です。親やケアギバーが日常的にサポートすることで、子どもの発音改善が促進されます。以下のポイントを参考に、家庭でのサポートを行いましょう。

1.日常の会話での練習

日常の会話の中で、子どもが正しい発音を意識できるようにサポートします。例えば、特定の音が含まれる単語を使った会話を心がけます。

2.楽しいアクティビティを取り入れる

前述のゲームやアクティビティを家庭でも取り入れることで、子どもが楽しみながら練習できる環境を整えます。

3.ポジティブなフィードバック

子どもが努力していることを認め、ポジティブなフィードバックを与えます。成功体験を積み重ねることで、自己効力感が高まり、練習に対する意欲が向上します。

心理的なケア

構音に課題がある子どもにとって、心理的なケアも非常に重要です。発音の問題が続くことで、子どもが自信を失ったり、コミュニケーションを避けるようになることがあります。以下の方法で心理的なケアを行いましょう。

1. 自尊心の向上

構音の問題に関わらず、子どもの自尊心を高めることが大切です。発音がうまくできないからといって、子ども自身の価値が損なわれるわけではありません。子どもの努力を認め、発音以外の成功や強みを称賛することで、自尊心を育むことができます。

2. 安全な環境を提供する

子どもが発音の練習をする際に、安全でリラックスできる環境を提供します。間違えたとしても責められないことを理解させ、失敗を恐れずに挑戦できる雰囲気を作ることが重要です。

3. 他の子どもとの交流を支援する

発音の問題があっても、他の子どもと積極的に交流する機会を提供します。友達との遊びや共同作業を通じて、社会的なスキルを磨き、コミュニケーションの楽しさを再発見させることが大切です。

4. プロフェッショナルの支援を受ける

必要に応じて、言語聴覚士や心理カウンセラー等の支援を受けることも検討されると良いでしょう。

専門家のサポートを通じて、子どもの心理的な負担を軽減し、自己肯定感を高めることができます。

また、地域の発達支援センターなどで、構音トレーニングや、言葉の教室などについて紹介していただけることもあります。

終わりに

発音が気になる子どものための構音トレーニングは、時間と努力を要しますが、継続的な取り組みによって明瞭な発音が可能になります。

必要に応じて、言語聴覚士などの専門家の指導の下、家庭でのサポートを組み合わせることで、子どもがより自信を持ってコミュニケーションできるようになります✨

また、心理的なケアも行い、子どもの自己肯定感を育みながら、全体的な成長へと繋げていくという姿勢も大切ですね🍀

お子さんの成長と共に、発音の改善を見守りながら、楽しく練習を続けていただけると嬉しいです✨

最後までお読みいただき、ありがとうございました✨

いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます🍀

この記事を読まれた方が、

少しでも『構音(発音)』について理解を深めていただき、少しでも参考になれば嬉しいです🌈

今後もできる限り有益な記事を書いていきますので、よろしくお願いします。

【おすすめ教材】

コメント

I’m really inspired with your writing skills as well as with the

structure on your weblog. Is that this a paid subject matter or did you

modify it your self? Either way stay up the nice high

quality writing, it is rare to peer a nice blog like this one these days.

Fiverr Affiliate!